アクセス有難う御座います。どうぞ、ごゆっくりしていってください( ^^) _旦~~

弁護士に頼らずに養育費請求調停を成功させたいあなたへ!

弁護士に依頼したいと思っても、費用が気になって断念したことはありませんか?

そんな時、自分で養育費請求調停の手続きを進める決意をしました。

この記事では、私が実際に弁護士を頼らずに【自分で養育費請求調停】を行った経験をもとに、養育費請求調停について分かりやすく解説します。

費用を抑えたい方、自分でやってみたいと考えている方にとっては必見です(^^♪

相手とのやり取りや、必要な書類など、具体的な事例を交えてご紹介します。

⇩【自分で養育費請求調停】関連記事です。併せてご覧ください(^^)

⇩こんな記事もあります。お時間ありましたら、併せてご覧ください(^o^)

【養育費請求調停】とは

養育費請求調停とは、離婚後、子どもを養育する親が、子どもの生活を安定させるために、もう一方の親に養育費の支払いを求める手続きです。

裁判所を介して、両者が話し合い、子どもの最善の利益となるよう、養育費の金額や支払い方法などを決めていきます。

養育費には、子どもの衣食住、医療費、教育費などが含まれます。

子どもの将来にとって非常に重要な問題であり、しっかりと手続きを進める必要があります。

【養育費請求調停】相手方と対面するの?

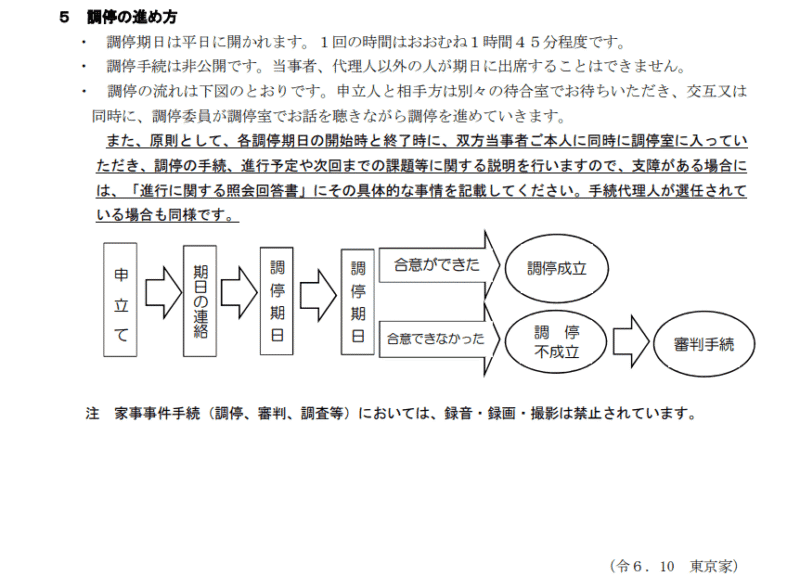

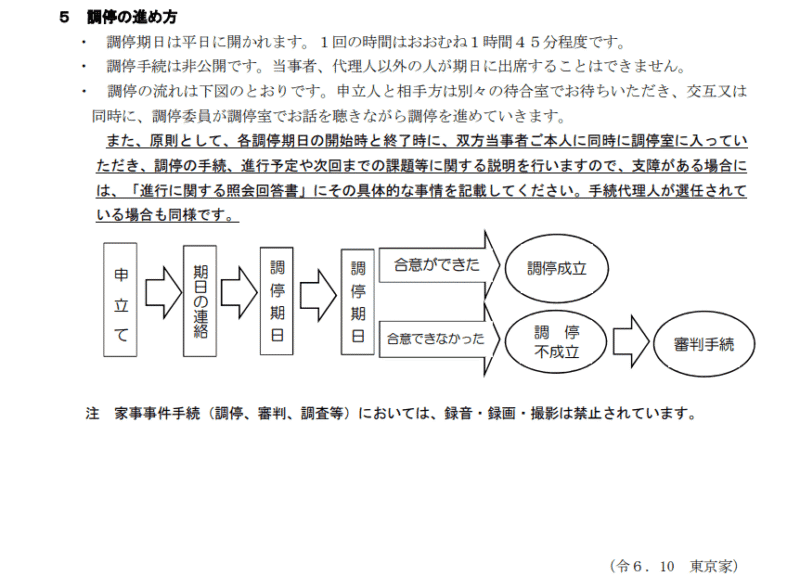

各調停期日の開始時と終了時に対面します。

裁判所の公式サイト内「養育費請求調停の説明」に、以下のように掲載されています。

「原則として、各調停期日の開始時と終了時に、双方当事者ご本人に同時に調停室に入ってい

ただき、調停の手続、進行予定や次回までの課題等に関する説明を行います。」

【養育費請求調停】相手方と対面したくない場合は?

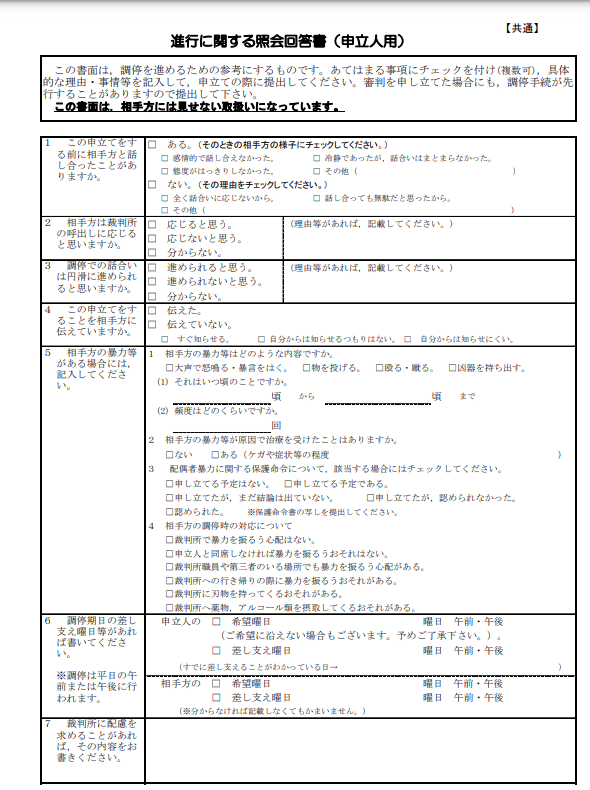

相手方と対面せずに調停を行う希望を出せます。

その場合には、期日までに「進行に関する照会回答書(書式No2)」の提出が必要です。

裁判所の公式サイト内「養育費請求調停の説明」に、以下のように掲載されています。

「また、原則として、各調停期日の開始時と終了時に、双方当事者ご本人に同時に調停室に入ってい

ただき、調停の手続、進行予定や次回までの課題等に関する説明を行いますので、支障がある場合に

は、「進行に関する照会回答書」にその具体的な事情を記載してください。手続代理人が選任されて

いる場合も同様です。」

「進行に関する照会回答書(申立人用)」

【養育費請求調停】流れ

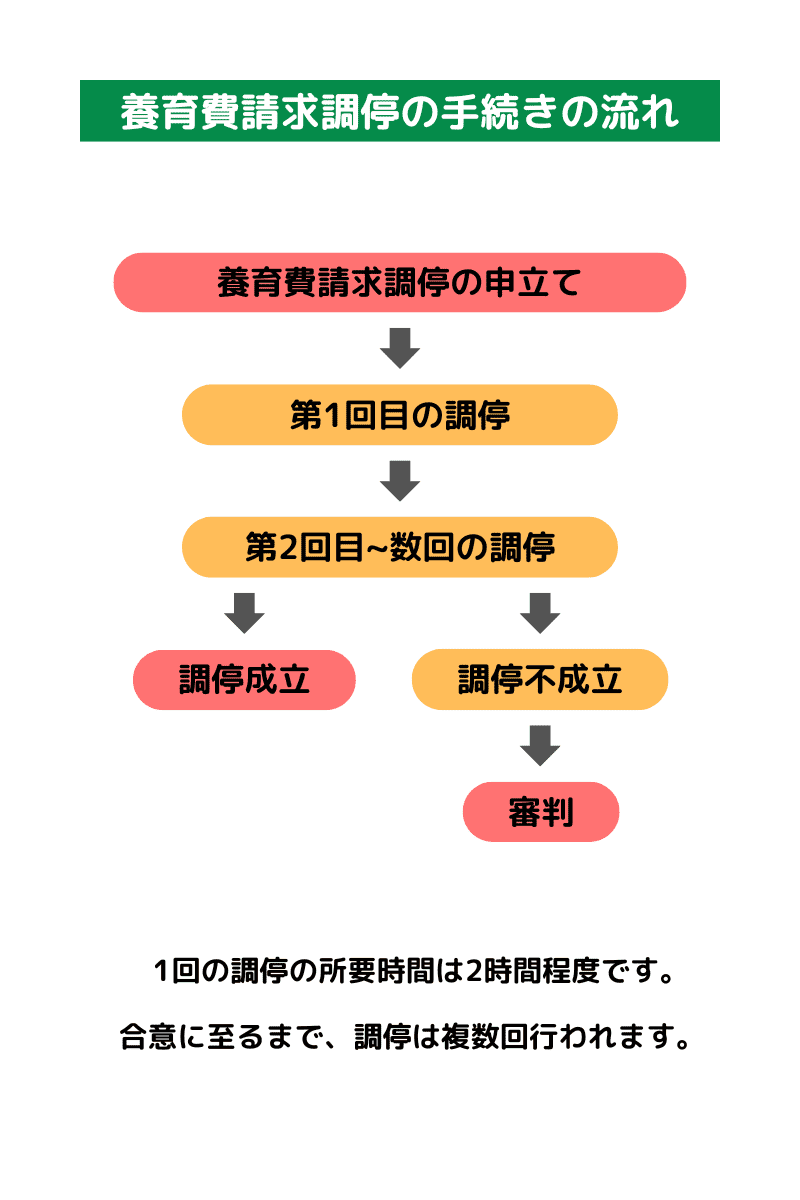

養育費請求調停を始めるには、まず家庭裁判所に申し立てを行います。

通常、申立てから約1ヶ月後に初回の調停期日が設定され、その後は1ヶ月に1回程度のペースで話し合いが進みます。

調停では、調停委員を交え、当事者同士が直接話し合い、養育費の金額や支払い方法などを決めていきます。

1回の調停は、およそ2時間ほどを目安に行われます。

話し合いがまとまれば調停が成立し、合意内容に基づいて養育費が支払われます。

しかし、なかなか合意に至らない場合は、調停が不成立となり、審判に移行します。

筆者の【養育費請求調停】実際のスケジュール

筆者は、1月15日に調停申立のため初めて管轄の家庭裁判所に行きました。

そして用意した書類の不備により(詳しくはhttps://your8blog.com/diy-child-support-mediation-claim-how-to-write-the-petition-with-sample-images/に掲載していますので、併せてご覧ください。)書類再作成のため持ち帰り、翌日1月16日に改めて申立てをしました。

相手方の住所が不明だったため、調査に時間がかかり、申し立てから第1回調停まで約2か月を要しました。

最終的には、6月23日の3回目の調停で相手方との合意が成立し、養育費請求調停は終了しました。

- 1月16日養育費請求調停を申し立てる

- 1月21日事件係属証明書の到着・相手方住所開示のため相手方の市役所へ出向く

- 3月6日養育費請求調停1回目

- 5月8日養育費請求調停2回目

- 6月23日養育費請求調停3回目 調停成立

1. 調停の申立て

- 家庭裁判所への申立て

→相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間で管轄についての合意がある家庭裁判所に調停を申し立てます。 - 必要書類の準備

→申立書、戸籍謄本、収入証明書など、必要な書類を揃えて提出します。

2. 調停期日の設定と通知

- 期日の設定

→家庭裁判所は、申立てを受け付けると、相手方にも連絡し、調停期日を決定します。 - 通知

→両当事者に、調停期日と場所が通知されます。

3. 調停の開催

4. 調停の結末

5. 調停成立後の手続き

- 調停調書の作成

→調停が成立すると、内容を確認し、調停調書を作成します。 - 支払いの開始

→調停調書に基づき、養育費の支払いが開始されます。 - 支払いの確認

→定期的に支払いが行われているかを確認します。

支払いが滞った場合

→支払いが滞った場合は、強制執行などの手続きを取ることができます。

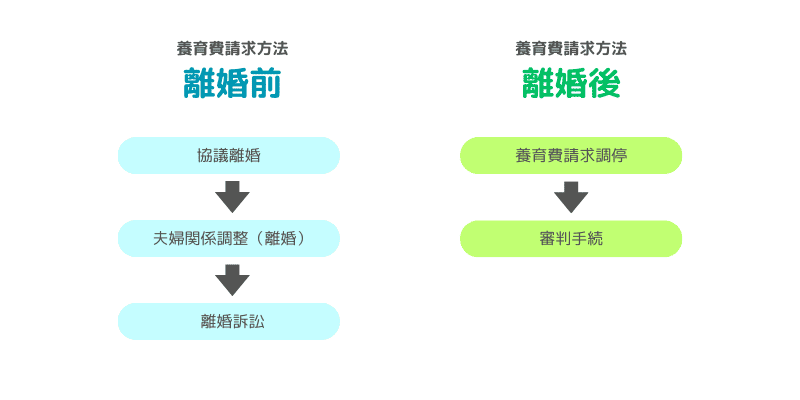

離婚前の場合は、協議離婚の手続きを

離婚前に離婚条件の1つとして養育費の金額等を取り決めたい場合は、離婚調停を申し立て、その中で養育費について話し合うことになります。

【養育費請求調停】管轄はどこ?

調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間で管轄についての合意がある家庭裁判所に申し立てることになります(家事事件手続法245条)。

なお、遠方の家庭裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムによって調停を進めることができることがあります(家事事件手続法258条・54条)

審判の管轄裁判所

同審判の管轄裁判所は子の住所地を管轄する家庭裁判所になります(家事事件手続法第150条第4号)

【養育費請求調停】必要な費用と書類

申立てに必要な費用

横浜市は、「養育費を取り決めた際の公正証書作成等の費用補助」を行っています。

申立てにかかった費用や裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用をサポートしてくれます。(上限3万円)。

申請を検討されている方は、費用の証明となる領収書を大切に保管しておきましょう。

ちなみに筆者の養育費請求調停にかかった総額は、15,070円でした。

管轄の裁判所への交通費が結構かかりました(~_~;)

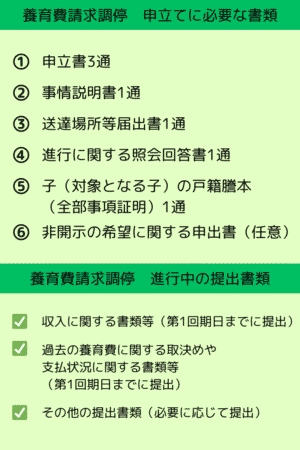

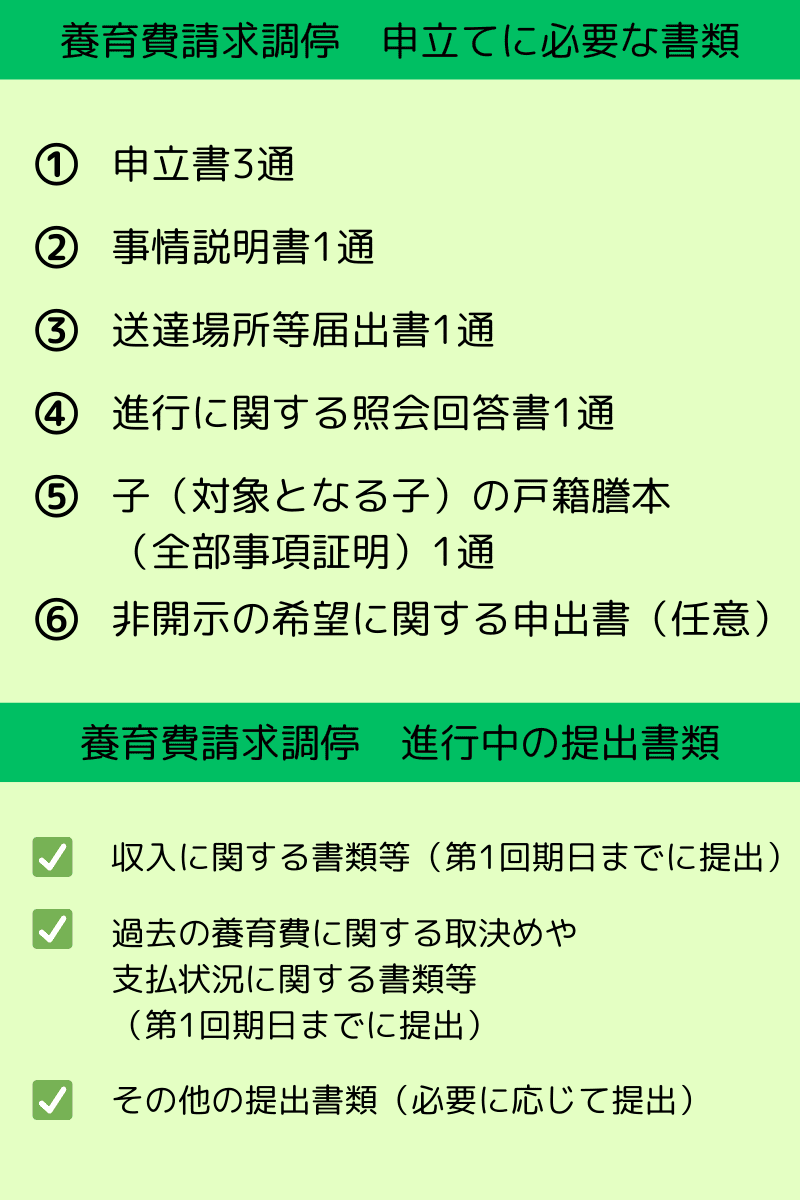

申立てに必要な書類

各家庭裁判所のWEBサイトまたは各家庭裁判所の窓口で手に入れることができます。

この記事では、私が実際に申立てをした横浜家裁家事部の必要書類等と、各テンプレートをご紹介します。

上記リストは、横浜家裁家事部で実際に必要だった書類の一例です。

一般的に、裁判所では上記のような書類が必要となることが多いですが、管轄する裁判所や個々のケースによって必要な書類は異なる場合があります。

必ず、お近くの裁判所にご確認いただくことをおすすめします。

調停(審判)進行中の提出書類等

【養育費請求調停】申立書の住所が書けない・書きたくない場合は?

原則、申立書には申立人と相手方の住所を記載することが求められます。

これは、裁判所が書類を送付したり、連絡を取ったりするために必要となるためです。

しかし、相手方と連絡が取れず、相手方の現住所が分からない場合や、安全上の理由で自分の現住所を知らせたくない場合もあるでしょう。

その場合の対処法や必要書類をご紹介します。

相手方の住所がわからない場合

相手方の戸籍の附票を取得することで、相手方の現住所が確認できます。

戸籍の附票は、相手方の本籍地のある市町村役場で取得できます。

相手方の現在の戸籍に元配偶者が除籍者として記載されていれば、戸籍に記載されている人として取得する事ができます。

ただし、離婚した後に戸籍の異動等で元夫の戸籍が新たに編成されている場合、その戸籍に元妻の記載はされませんので、取得する事ができなくなります。

(取得にあたり正当な理由があると認められる場合は、その限りではありません。)

相手方が除籍していて、戸籍の附票が取得できない場合

相手方の住所不明として養育費請求調停の申立てをします。同時に、「事件係属証明書」の発行を請求します。

後日送られてくる「事件係属証明書」を提示することで、相手方の本籍地のある市町村役場で戸籍の附票が取得できます。(取得にあたり正当な理由があると認められる場合に該当するため。)

※相手方が住民票の閲覧制限をしている場合、上記の方法でも現住所を知ることはできません。

申立書の相手方の住所が空欄では原則受理してもらえませんが、申立先の家庭裁判所に戸籍の附票が取得不可である経緯を伝えると、「事件係属証明書」の発行を提案してくれました。

まずは家庭裁判所の窓口の方に相談すると良いかと思います。

相手方が住民票の閲覧制限をしていて、「事件係属証明書」を提示しても戸籍の附票が取得できない場合

それでも申立書の相手方の住所を記入する必要があります。

弁護士など専門家に依頼しない場合の、いくつかの方法をご紹介します。

- 送達先を、相手方の勤務会社や相手方の実家にして、申立てをする。

→ただし、この方法には以下のようなデメリットがあります。

・書類が届かない可能性

勤務先や実家への送達が、個人の住所への送達に比べて、確実に書類が届くとは限りません。転勤や引っ越しなどにより、相手方がその場所にいなくなっている可能性もあります。

・本人以外が書類を受け取る可能性

勤務先や実家に書類が届いた場合、必ずしも相手本人が受け取るとは限りません。家族や同僚が代わりに受け取ってしまう可能性があり、内容が漏れるリスクがあります。

・トラブルに発展する可能性

勤務先や実家に書類を送付することで、相手方との間でトラブルに発展する可能性があります。特に、DVなどの問題を抱えている場合は、より注意が必要です。 - 相手方に直接、申立書の送付先を聞いてみる。

→相手方と連絡が取れる場合に限って、この方法を試すことができます。

しかし、相手が現在の住所を教えてくれない場合や、故意に虚偽の住所を伝える可能性も考えられます。 - 裁判所に、相手方の住所が不明であることを示す資料を提出して、公示送達の手続きをする

→公示送達とは、相手方に書類を送達することができない場合に、裁判所を通じて官報などに公告することで、相手方に書類が届いたものとみなす制度です。

公示送達は、手続きが複雑で費用もかかるため、最終手段として検討するのが良いでしょう。

私の場合、相手方が住民票の閲覧制限をかけていたため、「事件係属証明書」を提示しても戸籍の附票を取得できませんでした。

そこで、仕方なく相手方の実家に送付しようと思い、前夫に確認の連絡したところ、実家への送付を拒否され、代わりに現在の住所を教えてくれました。

自分の住所を相手方に知られたくない場合

相手方に住所を知られたくない場合は、申立書に記載する住所と書類送付先を異ならせ、【送達場所等届出書】を提出することで、相手に自分の現住所を知られずに調停・審判ができます。

この場合、申立書には相手に知られても良い住所(以前相手方と同居していた住所や自分の実家など)を記入し、別途【送達場所等届出書】を提出します。

【送達場所等届出書】には、実際に調停・審判に関わる資料を送付してほしい住所(現住所)を記入します。

なお、【送達場所等届出書】は原則として相手方が閲覧・コピーできます。

「非開示の希望に関する申出書」を必ず添付しましょう。

この点に不安がある場合には、家庭裁判所に確認してみて下さい。

【養育費請求調停】特別費用とは?

養育費とは別に、子どもの成長や生活において必要となる一時的な大きな支出のことを指します。

私立学校への入学金や学費、高額な医療費などが代表的な例です。

【養育費請求調停】特別費用はどう決める?

特別費用の決定方法は、以下の3つのパターンが考えられます。

- 当事者間の合意

- 調停委員の判断

- 裁判所の判断

特別費用を決定する際のポイント

【養育費請求調停】不成立の場合は?

当事者間で合意に至らなかった場合、または相手方が調停に応じないなど、

話し合いがまとまらず調停が不成立に終わった場合は、自動的に審判に移行します。

当事者の申し立ては不要で、自動的に次の段階に進みます。

審判では、裁判官が証拠などを基に、養育費の金額や支払い方法などを決定します。

調停が不成立となり、審判手続が開始された場合、審判のために必要な書類については、

調停手続では閲覧・謄写の申請が許可されなかった書類であっても、

審判手続で、あらためて閲覧・謄写の申請があれば、原則として許可されますので、留意してください。

まとめ

口頭での約束では、なかなか養育費を安定して受け取ることができず、不安に思う日もありました。

そこで、息子との生活が少し落ち着いてきたのを機に、弁護士に頼らず、【自分で養育費請求調停】の手続きを進めてみることにしました。

確かに、自分で手続きを進めるのは大変なこともありましたが、少ない費用で養育費の支払いを確実にすることができ、今は息子と安心して暮らせています。

この記事が、同じように養育費の問題で悩んでいる方や、これから養育費請求調停を検討されている方の参考になれば幸いです(#^.^#)

⇩【自分で養育費請求調停】関連記事です。併せてご覧ください(^^)

⇩こんな記事もあります。お時間ありましたら、併せてご覧ください(^o^)

この記事の設定「キーワード:養育費調停 不成立 必要書類 弁護士 費用 申立書 相手がこない 住所どうする?ペルソナ:女性37歳 娘が8歳で小学校2年生。前夫の暴言や暴力に耐えきれず、半年前に離婚。親権は自分。離婚時に建設的な話し合いができず、養育費などは貰っていない。娘が年齢的に習い事や衣服代などがかかるようになってきたので生活が大変。自身も働きづめだが、手取りがこれ以上増える予定もない。お金のストレスが自分に増えてきて、子供にも影響が出ている気がする。養育費請求をして、すこしでも余裕が欲しい。」

コメント